玉米价格飙升背后的连锁反应:福建养殖户的突围之路实盘配资网眼查

清晨五点,霞浦县三沙湾的海雾还未散去,养殖户林建国已经蹲在饲料仓库核对账本。他的手指在计算器上快速敲击,最后重重叹了口气——这个月玉米采购价每吨又涨了200元,折算下来每尾大黄鱼养殖成本增加0.8元。在他身后,成排的网箱在潮水中起伏,这场由芝加哥期货市场传导而来的价格风暴,正席卷着中国东南沿海的养殖产业。

一、成本风暴的传导链条

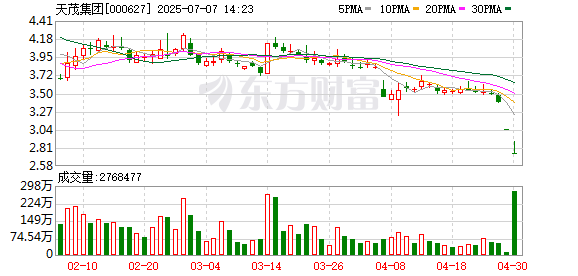

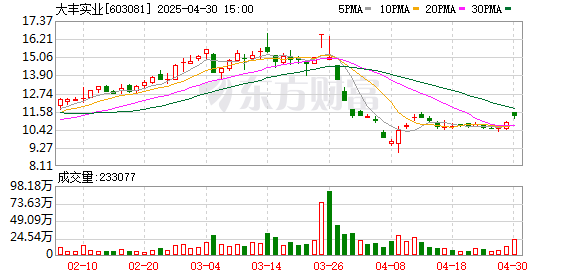

美国中部时间4月17日,芝加哥期货交易所的电子交易屏上,玉米主力合约单日跳涨5%,创下近三个月最大涨幅。这个看似遥远的数字,在48小时内就通过全球贸易网络影响着福建渔排——我国饲料原料中玉米占比超过60%,而进口玉米中有三成来自美洲大陆。

双重压力正在挤压利润空间:根据海关总署数据,加征34%关税后美玉米到岸价已达4419元/吨,较年初暴涨42%。更严峻的是,国内期货市场出现跟涨行情,大连商品交易所玉米期货三个月内累计上涨18%,形成“内外双涨”格局。

在宁德市饲料工业协会的紧急会议上,二十余家饲料企业负责人算了一笔账:当前育肥猪配合饲料成本同比增加320元/吨,蛋鸡配合饲料上涨280元/吨。对于年消耗饲料5000吨的中型养殖场,这意味着每年直接增加150万元成本。

二、养殖户的“生存法则”

面对成本洪流,福建养殖户展现出惊人的应变能力。在福清市江镜镇,生猪养殖大户陈老板带着技术团队在实验室泡了半个月,最终将饲料配方中的玉米占比从62%降至55%,用木薯粉和米糠粕替代。“虽然料肉比上升0.2,但综合成本反而下降5%。”他指着新配方的检测报告说,这份调整方案已被当地农业农村局列为示范案例。

产业链协同创新正在破局:

期货工具运用:南平市光泽县的鳗鱼养殖合作社,通过与期货公司合作开展场外期权对冲,锁定未来三个月的玉米采购价。合作社理事长张经理展示的交易记录显示,仅4月份就通过套保减少损失37万元。

替代原料开发:漳州正大饲料研发的浒苔粉替代方案,在石斑鱼饲料中成功替代15%玉米成分,该项目已获得省级科技进步奖。政策工具箱发力:福建省财政紧急拨付2.3亿元养殖补贴,对存栏500头以上的生猪养殖场给予每头20元的临时补助。

三、暗流涌动的行业变局

在连江县的海产交易市场,批发商老林发现了微妙变化:使用高蛋白饲料的养殖户开始占据议价优势。“玉米涨价倒逼大家提升饲料转化率,现在1.2斤饲料长1斤鱼和1.5斤饲料长1斤鱼的养殖户,利润差扩大到每斤1.5元。”这个细节揭示着行业洗牌的序幕。

三个结构性变化正在发生:

饲料企业集中度提升:省内中小型饲料厂开机率跌破60%,而行业龙头产能利用率维持在85%以上

养殖模式迭代加速:漳州某智能养猪场通过精准饲喂系统,将料肉比控制在2.4:1,比传统猪场低0.3个点区域布局重新洗牌:靠近长江沿线粮食主产区的龙岩养殖基地,较沿海地区每吨饲料运输成本低80元

四、穿越周期的生存智慧

在莆田市秀屿区,海带养殖户黄大姐的账本藏着应对危机的智慧。她将60%资金投入生产,20%用于购买饲料期货看涨期权,剩下20%留着抄底低价原料。“2018年中美贸易摩擦时吃过亏,现在学会用金融工具做‘安全垫’。”这种风险意识正在福建养殖群体中扩散。

构建抗风险体系的四个支点:

动态库存管理:建立玉米价格波动预警机制,将原料库存控制在15-30天区间多元化采购渠道:开发乌克兰、缅甸等新兴玉米进口来源,分散供应链风险技术护城河构筑:福建省水产技术推广总站开展的精准投喂培训,使参训养殖户饲料成本降低12%

政策红利捕捉:及时申报农业农村部的规模养殖场改造升级项目,最高可获得200万元补贴

五、黎明前的深度调整

站在霞浦县溪南镇的海岸线上,成片的渔排随着潮汐起伏,就像行业波动中的企业命运。当前玉米价格已达近五年高位,但福建省农业科学院专家指出:三季度巴西玉米将集中上市,国内春玉米也进入收获期,价格有望出现季节性回调。

成本压力倒逼出的行业升级,正在重塑福建养殖业的基因。当记者结束采访时,林建国手机收到期货公司发来的行情分析,他笑着打开饲料配方软件:“等这波行情过去,准备引进德国智能饲喂系统,到时候玉米用量还能再降5%。”海风吹过渔排,带着咸腥味的水汽里,似乎能闻到产业蜕变的气息。

这场由芝加哥期货交易所引发的风暴实盘配资网眼查,终将成为中国养殖业走向集约化、智能化的重要注脚。在价格波动的浪涛中,那些提前构筑技术壁垒、建立风险对冲机制、善用政策支持的养殖户,正在书写新的生存法则。

富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。