最近,一篇印度媒体的“赢麻了”小作文刷屏了。

文章的核心观点是,虽然印度在最近的空战中损失了包括“阵风”在内的几架主力战机,但他们不亏!因为他们用“史诗级”的代价,换来了中国“霹雳-15E”(PL-15E)远程空空导弹的真实作战数据。

言下之意,他们这是“一石二鸟”,既摸清了巴基斯坦的家底,又看穿了中国空军的王牌。更有路透社“援引”印度官员的话说,他们之前以为霹雳-15E射程只有150公里,实战发现居然超过200公里,这次算是交了学费。

听起来是不是热血沸腾?是不是有种“忍辱负重,卧薪尝胆”的悲壮感?

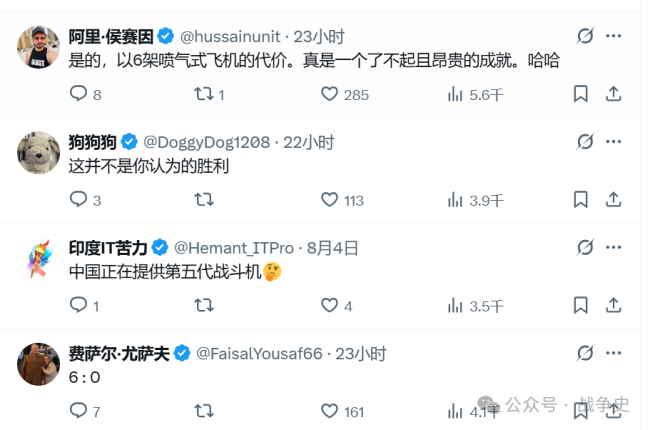

但稍等,先别急着感动。如果你去翻翻印媒这篇帖子的评论区,会发现画风完全不同,满屏都是印度网友自己人的无情嘲讽和挖苦。

为什么?因为这套“惨胜即是胜利”的逻辑,已经骗不了脑子清醒的人了。

首先得明确一个基本事实:所谓的“印度战机被击落,换来中国导弹数据”,这笔买卖在军事上是极度荒谬的。

现代空战,尤其是超视距空战,是一个极其复杂的体系对抗。一架战斗机被击落,影响因素实在太多了:预警机的情报支援、战斗机自身的雷达性能、飞行员的态势感知能力、电子战系统的干扰与反干扰水平……任何一个环节掉链子,都可能导致满盘皆输。

把战败简单归结为“哎呀,没想到他导弹射程那么远”,这不仅是对自家空军体系能力的无视,更是对阵亡飞行员生命价值的践踏。

更重要的是,所谓“用多架主力战机,包括3架阵风”的代价,这个信息本身就非常可疑。

今年5月,印巴之间确实爆发了被外界称为“辛杜尔行动”的边境冲突。冲突过后,巴基斯坦方面高调宣布,使用包括中国产歼-10C在内的战机,击落了多架印度战机,其中甚至包括印度空军视若珍宝的法制“阵风”战斗机。

消息一出,全球哗然。如果属实,这将是“阵风”这款被誉为“最强四代半”战机的首次实战被击落,对其国际声誉将是毁灭性打击。

在这种信息迷雾中,印度一些媒体抛出“战损换数据”的论调,本质上是一种“精神胜利法”,试图在国内舆论场上,将一场可能的军事失利,包装成“虽然我们输了,但我们输得有价值”的“惨胜”,从而转移焦点,掩盖问题。

“霹雳-15”的焦虑:一根扎在心头的刺

抛开那些真假难辨的战报,我们真正应该关注的,是这场舆论战背后的核心:以“霹靂-15”为代表的中国先进武器,给印度带来了实实在在的战略焦虑。

“霹雳-15”到底有多强?

它是中国自主研发的第四代远程空对空导弹。与大家熟知的美国AIM-120系列相比,它最大的优势就在于“射程”。根据公开的资料和各路军事专家的分析,其出口版本PL-15E的射程普遍被认为在145公里以上,而自用版本的射程则可能达到甚至超过200公里。

这是什么概念?

这意味着,在未来的空战中,搭载“霹雳-15”的中国战机(或巴基斯坦的歼-10C),可以比对手更早地开火。这就好比两个武林高手对决,一方的剑长四尺,另一方的剑长三尺,谁的优势更大,不言而喻。

更致命的是,“霹雳-15”采用了先进的“双脉冲固体火箭发动机”技术。简单来说,就是导弹在飞行中段可以“再点一次火”,进行二次加速。这使得它在飞向目标的末端,依然能保持极高的速度和机动能力,让敌机难以摆脱。

2022年的珠海航展上,PL-15E导弹首次公开亮相,其性能参数就引发了西方军事界的高度关注。美国空军甚至专门以此为目标,紧急启动了新型远程导弹“AIM-260”的研发计划,目的就是为了追赶“霹雳-15”带来的优势。

这种装备上的“代差”,才是印度真正的心病。

所以,与其说是印度“获得”了数据,不如说是“霹雳-15”的存在,迫使印度必须重新评估其空战体系的每一个环节。他们的“阵风”的确很先进,但如果对手的“长矛”比你的“盾牌”作用距离更远,你的处境就会变得非常被动。

总而言之,所谓的“牺牲战机换数据”,不过是一碗精心熬制的、试图麻痹自己的“迷魂汤”。它既无法改变军事上可能存在的劣势,也无法真正赢得对手的尊重。

当然以印度的反思水平,到目前为止,还没看到印度人对印巴空战的失利有什么真正的反思,因为不论他们的政客还是军方都有意无意地回避了一个问题,那就是巴基斯坦空军能赢得胜利根本不是只靠“霹雳-15”这么一款新式导弹,而是全面应用了全中国空战系统赢得的胜利,这其中技术含量最高的是预警机、战机甚至和地面防空之间的通信通联以及对印度战机的强电子战干扰的能力。

想赶上这一点,印度只有两条路小麦财经股票配资,要么未来将军队内的高科技装备都换成一个国家的,要么就全面自研,像如今这种印度万国造的搞法,怎么搞都不可能捏合成一个系统的。当然这对印度而言,根本不可能实现,上上下下都靠着军购吃饭呢,怎么可能放弃这种权力呢?投靠一方那就失去了讨价还价权,自研又没这个能力。印度如今唯一想到的破局办法就是问俄罗斯买苏-57这种号称5代机的4.9代机,妄图用代差装备来压住小巴,对此毅叔只能说,印度又有人要发大财了!

富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:小麦财经股票配资 为什么很多喜欢薛宝钗的人,都认为薛宝钗对贾宝玉无意?

- 下一篇:没有了